こんにちは、soraです。

今回は、看護過程の中核をなす、「アセスメント」についてのお話です。

どのように書いたら良いのだろうか、書いていたら、全部問題になっていった。など、なかなか腑に落ちにくいところかと思います。

本来であれば、分類した情報ごとに分析します。その項目において問題があるのか、ないのかを判断していく作業なのですが、ここでは、少し違うアプローチをしていきます。

まず初めに考えることは、患者さんが何に困っているか。

その他、困っていなくても、治療上必要なことはないか?(看護師のエゴにならない注意が必要です。)

また、患者さんが望んでいることはないか?

アセスメントをする上で、まず初めに考えていただきたいのは、対象者が何に困っているか、何の問題がありそうか、どんな強みがありそうかを、イメージすることです。

実習初日に、初めて患者さんを見て、この人はどんな人なのかを考えながら情報収集してください。

例えば「独歩可能」「たまにふらつきあり」というただの情報で捉えるのではなく、「ひとりで歩けてるけど、ふらついてて転ばないか心配だな。」と言った感情も含めて捉えることで、そこに【転倒リスク】という看護問題をちらつかせることができます。

情報収集の段階で、【転倒リスク】が上がりそうと思えば、そこから逆算して、収集すべき情報がみえてくると思います。

ふらつきの原因が、血圧に起因している場合は、循環動態や活動についての項目でアセスメントし、履き物による影響が考えられる場合は、衣服や危険に関する項目でアセスメントできます。また、足の運び方に問題があれば、活動や運動の項目、床が濡れているなどの環境に問題があれば、環境や危険に関する項目というように、アセスメントする視点ごとに分類し、それに必要な情報を収集すれば、どの部分の情報が足りてないのかわからないということもなくなります。

また、そのやり方なら、他の問題に気づかないのではとも思われるかもしれませんが、患者さんと関わって得ることのできた情報は、全て大切な情報であり、それ自体のアセスメントも行うため、そこで、他の問題が抽出されてきます。

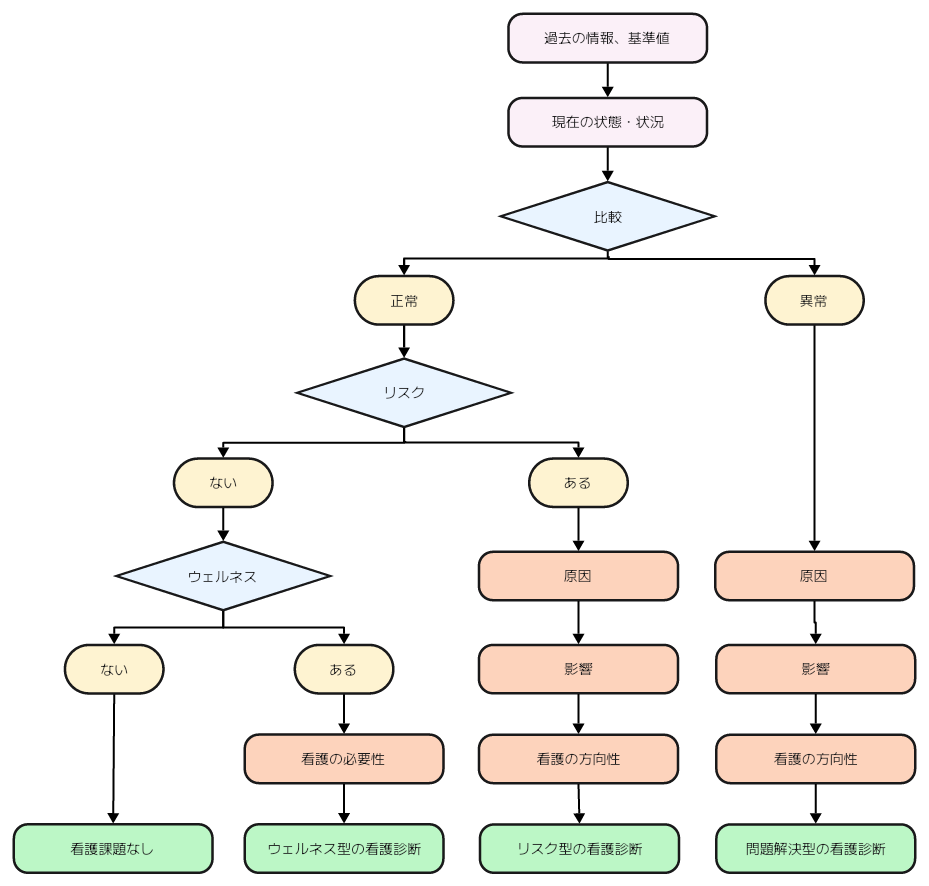

それでは、考え方について知ってもらったところで、書き方について下図をご覧ください。

このような流れでアセスメントを書いていきます。

情報の比較とは、収集した情報が、正常か異常かを判断するところです。

比較する際に考えることは、以下の2点になります。

●基準値や一般論との比較

●過去の自分との比較

例えば、普段BP=140~150/90~96mmHgの患者さんで、本日測定したところ、BP=152/94mmHgの値であったとします。

一つ目の基準で考えると、国際基準でBP=140/90mmHg以上は、高血圧とされていますので、この患者さんも該当しますが、この患者さんの普段の血圧と比較すると、いつも通りの数値であるため、正常とも言えます。

この場合、この患者さんを「正常」とするか「異常」とみるかで、この患者さんへ対するアセスメントや看護計画が変わってきますが、どちらで判断するかは、看護師の考え方次第です。

ただ、どちらの場合でも、そのように判断した根拠をしっかりと持っておくことが大切です。

基準値や一般論を示す場合、例えば高齢者などでは、加齢による身体的影響も考慮することになりますが、その場合は、しっかりと機序についても記載する必要があります。

疾患についての機序においては、下記のシリーズの書籍がとても分かりやすためお勧めさせていただきます。特に実習における患者さんの解剖整理や病態生理の把握には、とっておきの書籍であると思います。

| 病気がみえる vol.2 循環器 [ 医療情報科学研究所 ] 価格:3,960円 |

次に、異常であった場合、何が原因なのか考えてみましょう。

例えば、便秘気味の患者さんがいた場合。便秘は「異常」にあたり、この場合の原因として、食事量の低下や水分量の低下、活動量の低下、内服薬による影響、ストレスによる影響など、さまざまな原因が考えられると思います。

また、便秘が継続することで、どのような「影響」が起きるのかについても、考えてみましょう。さらに食欲が低下するかもしれませんし、腹部が張って苦しかったり、腹痛が生じるかもしれません。最悪の場合、イレウスになることだって考えられます。

アセスメントには、これらの「原因」や「影響」を書いていきます。

●この「原因」や「影響」が、関連図において、矢印でつながります。

●この「原因」が解消するように目標を立て、看護計画を立案していきます。

正常の場合は、以下の2点について考えます。

それは、今後も特に問題とはなりえないことなのか、あるいは、今後、異常となるリスクをはらんでいることなのか。

リスクとなりえる場合は、もしその問題が生じた場合、どのような「影響」が生じるのか述べておく必要があります。

例えば、今は特に異常は見られない患者さんがいたとしても、食事があまり食べられず、ベッド上であまり動くこともなく、時折失禁が見られているとしたら、褥瘡になる可能性があるかもしれません。

看護の必要性とは、どのような看護が必要となるのか、その方向性を示しておくものです。

具体的に書く必要はありません。

「異常」であった場合は、どのような関わりを行うと、解決するのか、ざっくりと書いておきます。

「リスク」であった場合は、どのような関わりを行うと、問題なく過ごせるのかについて、書いておきましょう。

「正常」であった場合、必ずしも、看護の必要性について書く必要はありませんが、その患者さんにとって、今できていることが、治療においてプラスに働く可能性がある場合は、良いところをさらに伸ばすという考え方で、診断する場合もあります。

3講時目.「アセスメント」のやり方がわからない。