こんにちは、soraです。

前回、関連図の書き方についてお伝えしましたが、一部分に焦点を当てた説明でしたので、今回は、全体的な関連図の書き方について見ていきたいと思います。

まず初めに、患者さんの名前、年齢、性別を書きます。

注意しなければならないことは、しっかりと個人情報化することです。

名前 ⇒ Aさん、A氏など

年齢 ⇒ 60歳代、60代前半

また、記載する場所ですが、一般的には下記のような位置に書くことが多いと思います。

今回は、➁の位置で話を進めていきます。

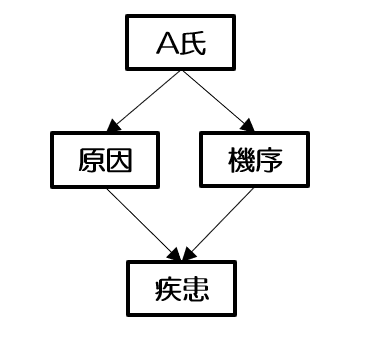

次に、メインとなる疾患を書いていきます。

イメージとしては、患者さんから下に向かって、身体面の関連図(病態関連図)が展開されていくように書きます。

患者さんと疾患との間には、なぜその疾患が発症したのか、その原因や機序などを書き入れ、根拠のある関連図に仕上げていきます。

例えば、加齢に伴う身体的変化や食生活や仕事中にケガしたなど、疾患が起こった原因と考えられる内容を書いてください。

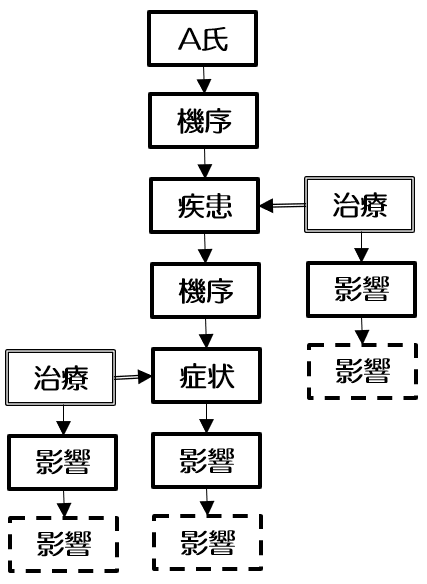

疾患まで書いたら、その疾患によって生じている症状やその疾患および症状に対して行っている治療について書いていきます。

治療による副作用などの影響があれば、それも記載しますが、疾患による症状としっかりと整理しながら記載していく必要があります。

それらを書いた後は、これまでと同様、なぜその症状が起きているのか、その機序について、付け足していくことになります。

まだ起きていない影響は、点線で書く。

治療は、その疾患に対して治療しているイメージで、矢印が逆になります。

もちろんですが、複数の症状がある場合は、それだけ、記載しておく必要があります。

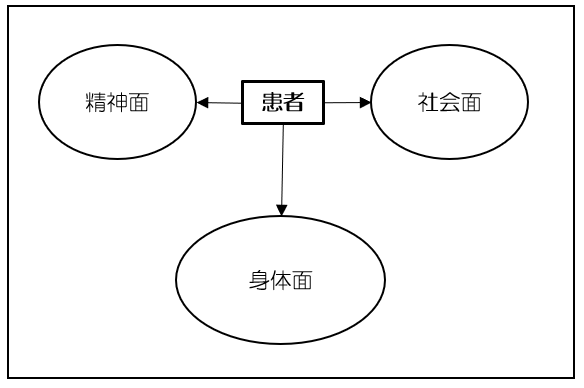

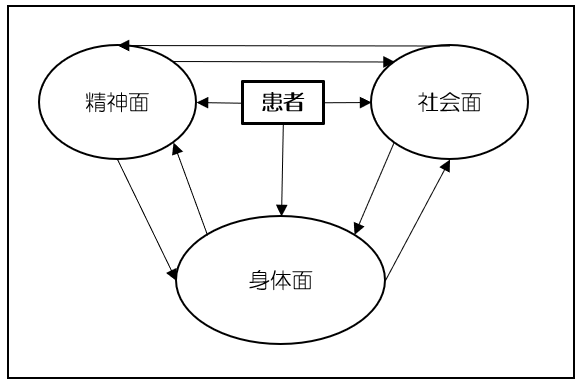

身体面の関連図(病態関連図)が完成したら、患者さんの左右から矢印を伸ばし、精神面・社会面を記載していきます。

精神面には、主に患者さんの病気・治療に対する思いだったり、性格だったりが入ります。

患者さんの発言(S情報)も書いていくことで、より個別的な関連図が仕上がります。

社会面には、家族関係や仕事、経済面などが入ると思います。

それらの情報をつなげていくことで、患者さんの全体像を把握できる関連図が仕上がります。

例えば、入院によるストレスにより、不眠や便秘となれば、精神面と身体面がつながってきます。

また、病気によってADLが低下し、家族の介護を必要とするようになれば、身体面と社会面がつながります。

病気によって、職場や家族に迷惑をかけるといった内容があれば、精神面と社会面がつながってくると思います。

以上が、関連図作製の全体像となります。関連図ができたら、次のステップに進んでください。