こんにちは、soraです。

「情報の統合」のところでも、少し触れたのですが、看護問題が複数上がった場合、優先順位をつける必要があります。

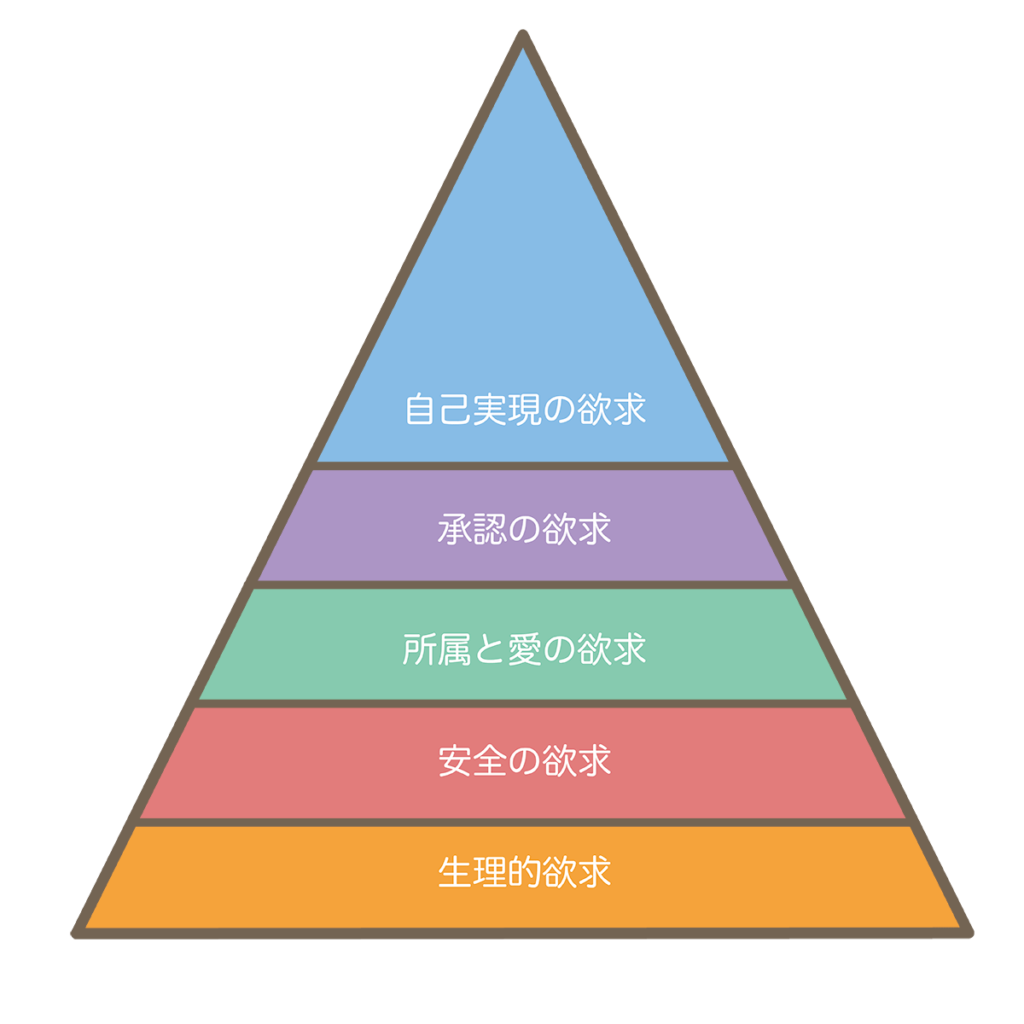

一番有名な考え方は、マズローの欲求5段階説ではないでしょうか。

この理論にを用いれば、高次元の欲求を満たすためには、低次元の欲求を満たしておく必要があるため、身体的欲求>精神的欲求となることがわかります。

すごく眠かったら、友だちと遊ぶことよりも、寝ることを優先してしまうのと一緒です。

また、顕在的な問題のほうが、潜在的な問題よりも介入する必要性が高いため、通常型>リスク型>ウェルネス型という考え方もあります。

それならば、同じ次元どうしの欲求であれば、どのように優先順位をつけたらよいのでしょうか。

1.緊急性

2.重要性(重大性)

3.患者さんの思い

ここで示してきた優先順位の考え方は、あくまで目安です。最終的には、なぜその順番にしたのか、その根拠があれば、どちらが1番、2番となっても、問題ありません。

また、初めに、身体的欲求>精神的欲求と話しましたが、身体的問題>精神的問題かというと、実は必ずしもそうとも限りません。

例えば、統合失調症の患者さんで、不穏が強く、ご飯も手につけることができない状態であるとき、上の条件で考えると、落ち着きのない状態でいかにご飯を食べさせるかが問題となってしまいますが、先に、精神的な問題を解決すれば、おのずとご飯も食べれるようになると思いますので、優先順位は、精神的問題のほうが高くなります。

一つの方法に固執するのではなく、上に述べてきた考え方を総合して、優先順位をつけてください。

次に、順位が確定すれば、それぞれの看護問題に対し、関連因子や診断指標を記載する必要があります。

関連因子:何が「原因」で、その問題が生じているのか。

診断指標:どのような「症状」や「影響」が見られるか。

関連図で、矢印をつないできた、あれを思い出してください。

リスク状態の場合、関連因子を「危険因子」とします。また、実際に起きてはいないので、診断指標がないこともあります。

書き方としては、

「看護問題」

関連因子:〇〇、△△

診断指標:◆◆、□□

<診断指標>によって示される<関連因子>に関連した「看護問題」

というように書くのが一般的です。複数の関連因子、診断指標がある場合、下のような書き方では、関係性が見えにくいことがあるので、上の書き方のほうがお勧めです。

6講時目.「看護問題」の優先順位について。